Валерий Брюсов. Жизнь и творчество

Модуль посвящен биографии и творчеству

4 видеолекции о творческом пути поэта,

Видеолекции

Интересные факты из жизни В.Я. Брюсова

- Валерий Брюсов в наше время был бы назван вундеркиндом: в три года он научился читать, в четыре писал отцу печатными буквами: «Папаша, я сам читаю твои письмы. Валя».

- В гимназии на переменах он рассказывал ровесникам и старшеклассникам прочитанные романы Жюля Верна, Майн Рида, Александра Дюма и др. — его память была феноменальна, книги пересказывались почти дословно.

- Для создания романа «Огненный ангел», задуманного в 1897 г. в Кёльне, он выписывал из Европы издания на немецком, французском, латинском и других языках. В библиотеке поэта сохранились книги «чернокнижника» Агриппы Неттесгеймского, изданные в начале XVII в.

- Брюсов был не только известным поэтом и писателем, но и деятельным чиновником: с марта 1917 г. возглавлял Комиссариат по регистрации произведений печати в Москве, при большевиках занимал разные должности в Наркомпросе.

- Поэт свободно говорил на нескольких языках. Как редактор антологии «Поэзия Армении» (1916) для своих переводов он пользовался не только подстрочниками, но и оригиналами. Создав Высший литературно-художественный институт в 1921 г., ректор и профессор Брюсов экзаменовал молодого армянского поэта на родном языке юноши.

Коллекция В.Я. Брюсова из собрания музея

Экспонаты, представленные на экспозиции Музея Серебряного века — «вершина айсберга» коллекции В.Я. Брюсова в Музее истории литературы имени В.И. Даля. В её составе примерно 6 000 единиц хранения. В запасниках — знаменитый брюсовский сюртук и личные вещи, десятки рисунков поэта, портреты разных художников, изобразивших Брюсова и его окружение, — работы В. Белова, А. Балагина, Н. Андреева и др.; афиши, эскизы обложек к произведениям Брюсова: рисунки П. Уткина, М. Ромадина, эскизы декораций Н. Сапунова, игральные карты, принадлежавшие поэту. В фонде находится около 720 фотографий Брюсова и его современников, а также исследователей его творчества — периода с середины XIX в. по 1980-е годы. Большинство снимков — с автографами, дарственными и пояснительными надписями. Примерно 2 000 открыток, привезенных Брюсовым из разных городов России и Европы, представляют его как путешественника. Рукописный фонд состоит из 839 единиц хранения: автографы произведений, газетные вырезки с пометами Брюсова, воспоминания тех, кто бывал в квартире поэта в доме на Первой Мещанской, 32. Множество документов связано с деятельностью жены поэта И.М. Брюсовой, сохранившей его наследие.

Валерий Брюсов. Гравюра с портрета М.А. Врубеля. М., 1906. Мемориальный кабинет Брюсова

Литография с портрета, находящегося в собрании Государственной Третьяковской галереи, висела в кабинете Брюсова при жизни, и в наши дни сразу обращает на себя внимание входящих в мемориальный кабинет. Странный, незаконченный, необыкновенный портрет. Поэт посвятил статью «Последняя работа Врубеля» (1912) воспоминаниям о создании портрета художником. Работа велась напряженно, Врубель находился в лечебнице московского психиатра Усольцева и был очень плох. Тем не менее, художник попросил Брюсова привезти ему стихи. Во время сеансов делал тонкие критические замечания, говорил умно, и в первые дни, позируя, поэт не замечал психического расстройства мастера. Затем он начал спрашивать Брюсова, слышит ли тот голоса, например, голос Робеспьера — галлюцинации мешали Врубелю работать. Заказчик портрета Николай Рябушинский передал художнику для работы цветные карандаши, которыми Врубель «иллюминировал» портрет. Брюсов поражался мастерству художника: казалось, что он видит свое отражение в зеркале. Однако потом случилось непоправимое: «Приехав, кажется, на третий сеанс, после возвращения из Петербурга, я готов был всплеснуть руками, взглянув на портрет. Первоначально портрет был написан на темном фоне. <…> За головой было

Письменный стол В.Я. Брюсова. Мемориальный кабинет

Предприимчивый купец Кузьма Андреевич Брюсов построил дом для своей семьи на Цветном Бульваре (по старой нумерации дом номер 24, по новой — 22, современный фасад здания отчасти напоминает то время, когда Валерий Брюсов жил там с 1877 по 1910 гг.). После смерти деда семья получила в наследство определенные капиталы, а внуки Валерий и Александр — по половине дома. Здание, которое постоянно нужно было поддерживать в надлежащем порядке, со временем стало большой обузой для поэта, посвятившего жизнь литературе, и для его младшего брата, впоследствии известного историка. Отец Яков Кузьмич Брюсов умирает в 1908 году, дом продается в

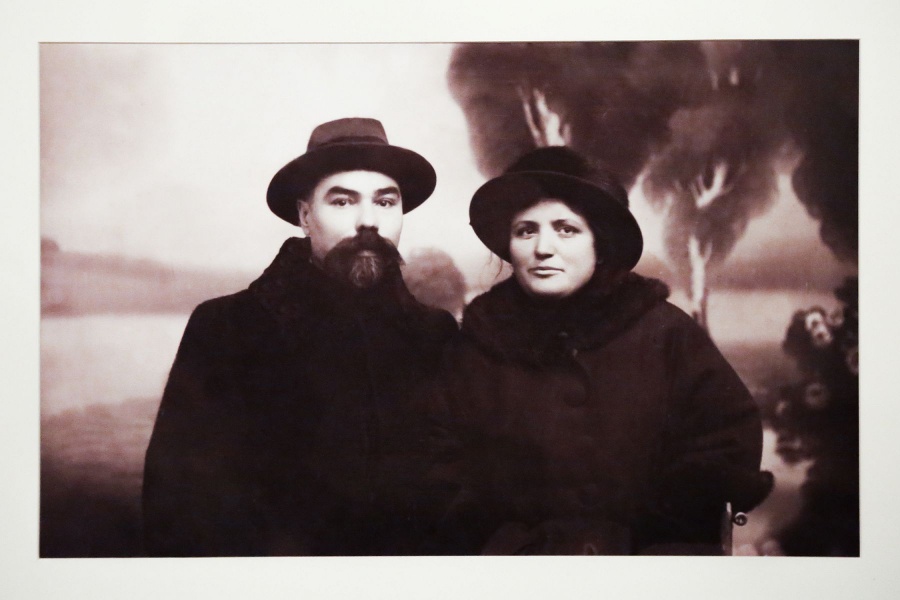

И.М. Брюсова и В.Я. Брюсов. Фотография. 1910-е. Мемориальный кабинет В.Я. Брюсова

Брюсов был известен при жизни, многие знали его в лицо: художники изображали поэта на живописных и пастельных портретах, фотографы делали многочисленные снимки, которые распространялись, и его узнавали на улицах. Рядом с ним с женитьбы в 1897 году, с молодости до смерти поэта, 27 лет находилась его верная спутница, жена Иоанна Матвеевна Брюсова, урожденная Рунт, одна из пяти дочерей

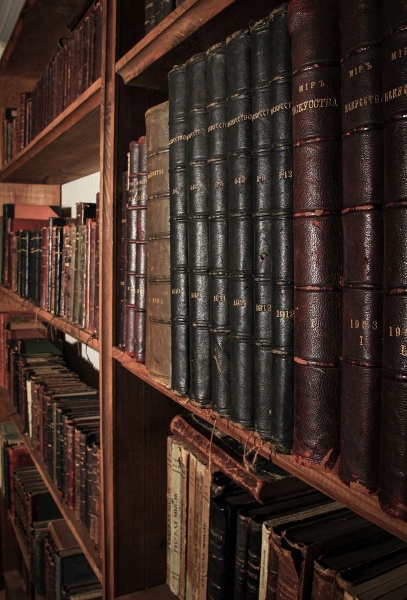

Библиотека в мемориальном кабинете В.Я. Брюсова

Библиотека поэта постоянно пополнялась и к 1924 году составляла более шести тысяч томов. Брюсов вырос среди книг, читал с трех лет на русском, с пяти — на французском, в зрелые годы знал несколько десятков языков, поэтому в библиотеке собраны книги не только на русском, но и французском, немецком, английском, сербском, латинском и многих других языках. В дневниковой записи поэта передан его разговор с Максимом Горьким в начале

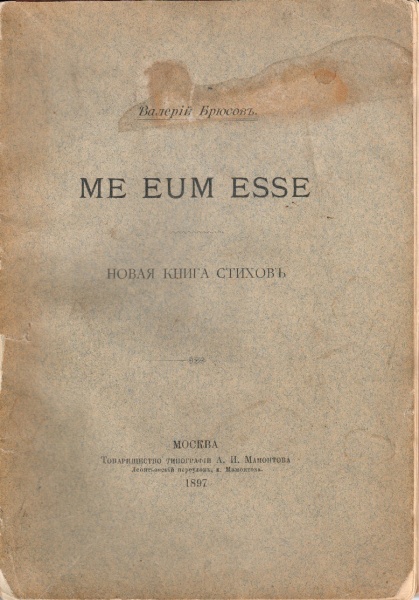

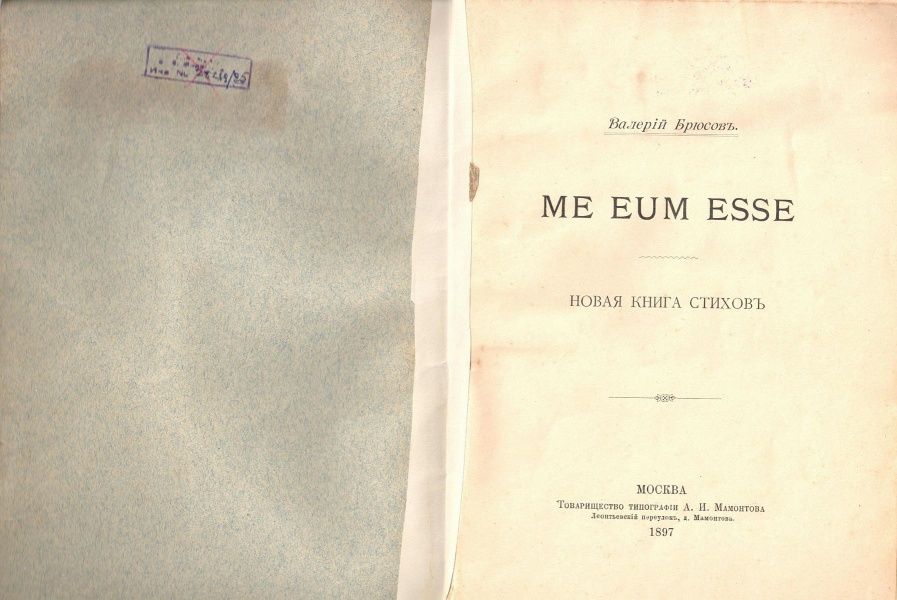

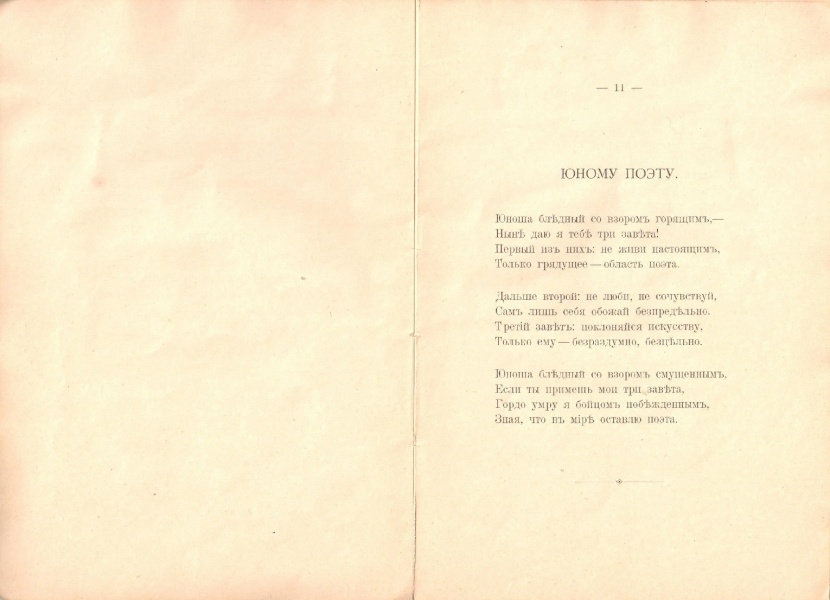

Me eum esse. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1897. Мемориальный кабинет Брюсова

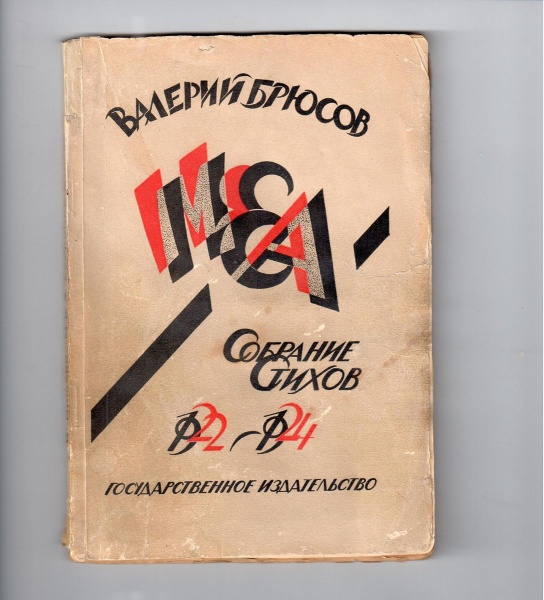

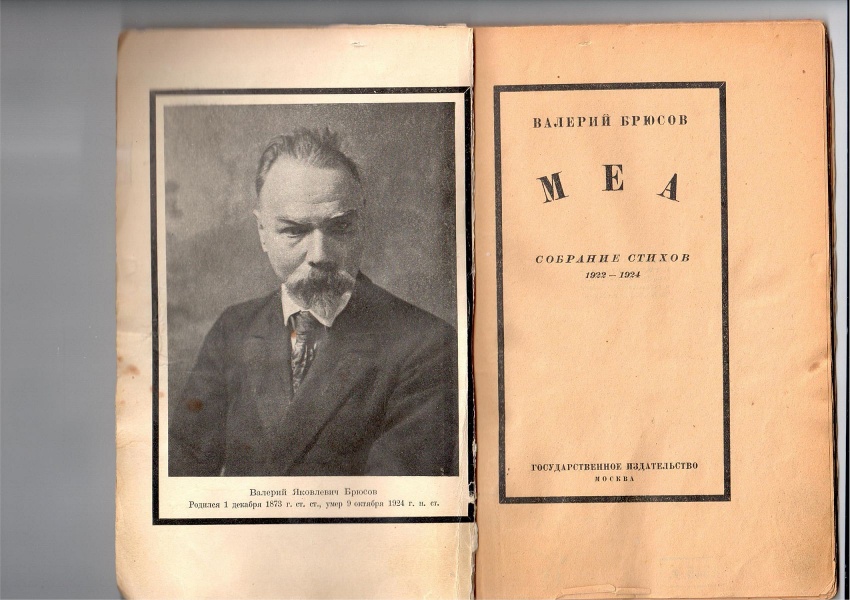

Mea. Собрание стихов 1922–1924 годов. М.: Госиздат, 1924. Мемориальный кабинет Брюсова

К «советскому» периоду творчества Брюсова современники и исследователи относились

Книгу стихов с латинским названием «Mea» («Спеши») Брюсов не увидел, она вышла через несколько дней после его смерти.

Бронислава Погорелова (урожд. Рунт). Фотография. 1910-е. Мемориальный кабинет Брюсова

Ее с детства называли «Броничка». Многочисленные подружки по пансиону Святых Петра и Павла в Милютинском переулке, вошедшие в историю только благодаря ей, не оставив имен, пополнили фонд

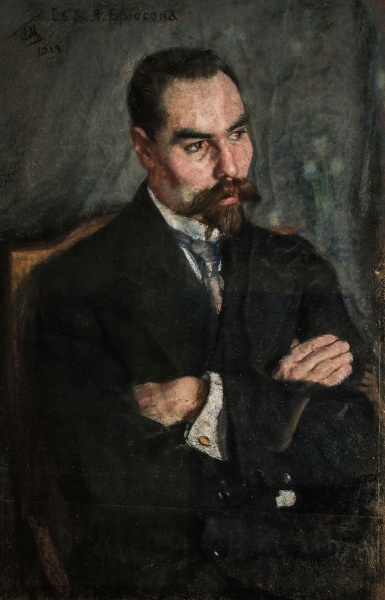

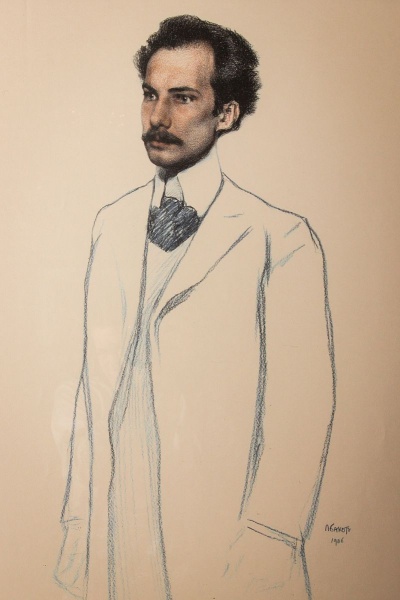

В.Я. Брюсов. Художник С.В. Малютин. Картон, пастель. ГЛМ. 1913

Сергей Васильевич Малютин известен как создатель первой росписи русской матрешки и архитектор красивейшего дома

В

Фрагмент экспозиции зала символизма: журнал «Весы». ГЛМ. Зал символизма

В гостинице «Метрополь» с 1899 года находилось символистское издательство «Скорпион». В помещении редакции — стены синего цвета, предметы искусства на столах, картины на стенах. Мережковские, приехавшие из Петербурга, были поражены электрическими чайниками, только что появившимися в Москве, всей новизной обстановки, когда еще пахло штукатуркой. Меценат, математик и полиглот Сергей Поляков вместе с Валерием Брюсовым выпускали небольшим тиражом один из самых культурных журналов в России. Корреспонденты журнала работали в европейских столицах, обозревали самые значительные события в литературе и живописи. Например, Максимилиан Волошин писал статьи о культурной жизни в Париже, знакомился с французскими художниками, присылал их работы Брюсову и Полякову.

В зале символизма на верхней полке этажерки лежит журнал, посвященный японской культуре (1904), вышедший после начала

Андрей Белый. Художник Леон Бакст. Бумага, акварель, цветной карандаш. ГЛМ. 1906. Зал символизма

Графический портрет Андрея Белого выполнен Леоном (Львом) Самойловичем Бакстом в 1906 году (бумага, цветные карандаши). Художника интересовали лишь свойства характера модели, психологический склад и сиюминутное настроение поэта, и поэтому детально проработана лишь голова: синие глаза, светящиеся энергией и умом, золотистые, уже начавшие редеть, волосы, а дальше — сюртук, руки — всё это для художника неважно. (Впрочем, и на автопортрете 1906 года Бакст проработал только свое лицо. Другое дело Зинаида Гиппиус (1906, ГТГ) — внимание художника переключено на вызывающую позу необыкновенной женщины, на красивые длинные ноги модели, одетой в мужской костюм, линия подчеркивала высокий рост поэтессы — во время работы Бакст подклеивал лист: «Вы выше», — говорил художник поэтессе). Торс Андрея Белого трактован обобщенно, его контур едва намечен. Сам Белый писал об этом портрете в воспоминаниях «Между двух революций»: «<…> кажусь оживленным, веселым и „светским“, — таким, каким меня, мне в угоду, вторично нарисовал Бакст: мужем с усами, с поднятой головой, как с эстрады».

Взаимоотношения Брюсова и Белого — «Бальдера» и «Локи» связаны с темой

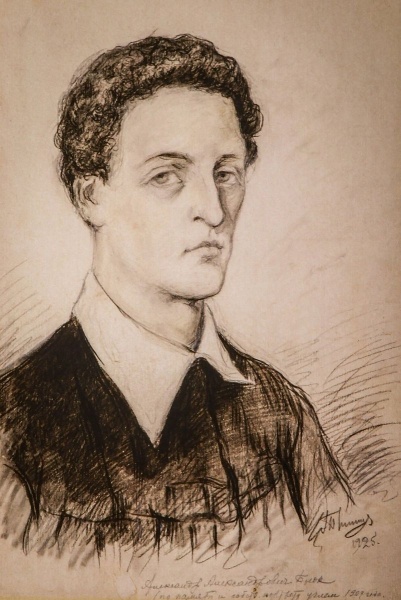

Александр Блок. Художник Т.Н. Гиппиус. Бумага, цветной карандаш. ГЛМ. 1925. Зал символизма

Младшая сестра

Юргис Балтрушайтис. Художник Л. Пастернак. Бумага, пастель. 1912. ГЛМ. Зал символизма

Юргис Балтрушайтис во всем был художником — в стихах, в манерах, в письмах к друзьям и к Алисе Коонен, в которую был влюблен. Если Брюсов мог казаться закрытым, деловым, высокомерным, тонким, ранимым, уверенным — всегда и для всех разным в жизни и в переписке, то Балтрушайтис был ровен и сдержан, что затем помогло ему в дипломатической работе. Наряду с С. Поляковым, К. Бальмонтом и В. Брюсовым он — создатель издательства «Скорпион» в 1899 году.

Художник Леонид Пастернак изобразил поэта в 1912 году, задолго до тех потрясений, которые выпали на долю каждого в России после 1914 года. В 1939 году Балтрушайтис получил назначение в Париж и уехал туда к сыну. Умер и похоронен на чужбине.

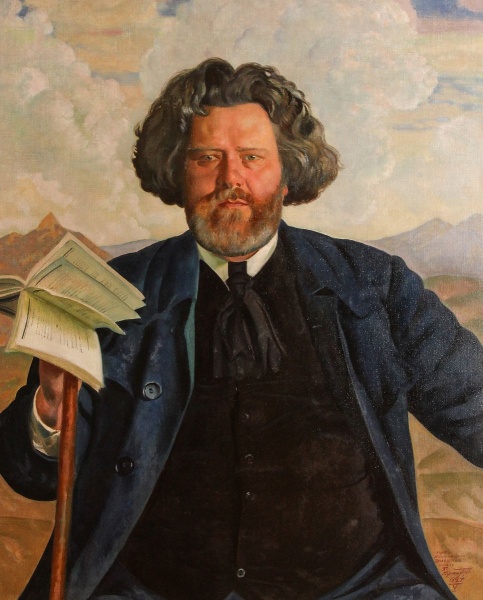

М.А. Волошин. Художник Б.М. Кустодиев. Холст, масло. ГЛМ. 1924. Зал акмеизма

В 1924 году Волошин впервые после революции покинул Крым. Он посетил Москву, пригласил к себе в гости в Коктебель Брюсова и затем поехал в Ленинград, где в мае состоялась его встреча с Кустодиевым. Кустодиев заканчивал портрет по памяти, не имея возможности покидать свой дом

А.С. Пушкин. Художник Н.П. Нератова. Картон, пастель. ГЛМ. 1999

Экспозиция Музея Серебряного века открыта в 1999 году, когда праздновалось

Брюсов — один из крупнейших пушкинистов своего времени, ученик Семена Афанасьевича Венгерова, профессора Петербургского университета, организовавшего известный Пушкинский семинарий в 1908 году. Брюсов написал о Пушкине множество статей, и немногие знают, что к 1926 году (

Афиша выступления поэтов под председательством Валерия Брюсова в Политехническом музее. Зал футуризма

Закат эпохи Серебряного века характеризуется появлением множества поэтических кафе в разных городах России: не только в Москве и Петрограде, но и в Ростове-на-Дону, в Киеве, Краснодаре. Этот период историки литературы так и назвали – «кафейный», – когда при кризисе бумажной промышленности звучало живое слово, читали лекции, дискутировали, сочиняли импровизации на заданные темы. Поэты развлекали публику, собравшуюся поесть и послушать стихи в «Кафе поэтов», «Музыкальной табакерке», «Стойле Пегаса», «Десятой музе», в аудиториях Политехнического музея и в Доме искусств. Брюсов был среди тех, кто руководил диспутами о новом искусстве, о современной поэзии, кто мог в качестве импровизатора, как итальянец в «Египетских ночах» Пушкина, читать на предложенную тему, например, на тему любви и страсти. Сергей Спасский в воспоминаниях рассказывал, как свободно Брюсов сочинил однажды свою импровизацию, на глазах публики дав восемь правильных октав.

Сборник Брюсова «Последние мечты» заканчивается сонетом, написанным автором как импровизация в кафе «Десятая муза» 14 мая 1918 года:

Memento mori

Ища забав, быть может, сатана,

Является порой у нас в столице:

Одет изысканно, цветок в петлице,

Рубин в булавке, грудь надушена.

И улица шумит пред ним, пьяна;

Трамваи мчатся длинной вереницей…

По ней читает он, как по странице

Открытой книги, что вся жизнь – гнусна.

Но встретится, в толпе шумливо-тесной,

Он с девушкой, наивной и прелестной,

В чьих взорах ярко светится любовь…

И вспыхнет гнев у дьявола во взоре,

И, исчезая из столицы вновь,

Прошепчет он одно: memento mori!

Да, сатана появится в Москве совсем скоро – на страницах бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где узнаваемы и Иван Бездомный, и Берлиоз.

Многочисленные группировки – презантисты, имажинисты, эклектики, ничевоки и многие другие были еще не запрещены большевиками, могли спорить, развлекаться и говорить о серьезном вплоть до середины 20-х годов, пока всех не разогнали и не упразднили бойкую разноголосицу. Появились даже активисты, кто планировал собрать съезд поэтических групп, но в условиях недавней гражданской войны и общей разрухи это было сложно осуществить. Страна занималась новым строительством, ей были нужны те, кто шел в ногу с партией победившего пролетариата, но это – уже другая история.