Михаил Лермонтов. Поэзия и проза

Модуль посвящен биографии и творчеству

4 видеолекции о поэзии Лермонтова и романе «Герой нашего времени»,

Видеолекции

Интересные факты из жизни М.Ю. Лермонтова

- С Москвой связаны важные события в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова: здесь он родился, это город его юности, он учился в Благородном пансионе, затем поступил в университет, здесь начал писать стихи и стал поэтом. Позднее именно в Москве встретился с Н.В. Гоголем, С.Т. Аксаковым, всегда стремился в родной город, мечтая навсегда поселиться в нем и издавать литературный журнал.

- Еще в юнкерской школе Лермонтов вязал из металлических шомполов узлы. На военной службе Лермонтов был выносливым и доблестным офицером: «всегда первый на коне и последний на отдыхе, этот храбрый и расторопный офицер неоднократно заслуживал одобрение высшего начальства».

- Стихотворение «Смерть поэта», посвященное трагической гибели А.С. Пушкина, изменило судьбу Лермонтова: его приняли в свой круг друзья Пушкина, его имя стало известно в России. Лермонтов сам был «невольником чести», «той, о которой наше время не имеет представления».

- Лермонтов любил путешествовать по Кавказу, он полюбил его еще с детства, о себе говорил, что «сделался ужасным бродягой». «Кавказ был колыбелью его поэзии», с этим краем связаны его крупнейшие произведения: «Измаил-Бей», «Мцыри», «Демон», «Валерик», «Дары Терека», «Беглец», «Свиданье», «Герой нашего времени» и др. Он был одним из первых художников, начавших писать Кавказ в духе романтической живописи.

- На Кавказе, в Пятигорске, у подножия Машука погиб Лермонтов на дуэли от пули Николая Мартынова, давнишнего своего приятеля, которому, по его словам, «...злой рок судил быть... орудием воли провидения» — убийцей поэта. Подробности и истинная причина дуэли Лермонтова и Мартынова до сих пор не до конца известны.

Коллекция М.Ю. Лермонтова из собрания музея

Мемориальный дом на Малой Молчановке в Москве, где прошла юность Лермонтова, сохранился до наших дней и сам по себе является бесценным артефактом и наиболее значимым экспонатом. В нем восстановлены интерьеры московского особняка 1830-х годов.

Лермонтовская коллекция Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля включает в себя подлинные фамильные портреты, портреты его друзей и сослуживцев, изображения мест, связанных с жизнью и творчеством поэта, рисунки и картины самого Лермонтова, книги с его автографами, прижизненные издания.

В собрании музея — работы художников XIX-XXI веков, иллюстрировавших произведения М.Ю. Лермонтова, от безвестных авторов лубочных картинок до прославленных мастеров. Это оригинальные рисунки М.А. Врубеля, Н.Н. Дубовского, В.Д. Поленова, Л.О. Пастернака, Т.А. Мавриной, Ф.Д. Константинова и других художников.

Мы не узнаем, встречались ли два величайших русских поэта. Все шансы для встречи были — общие знакомые, соседство, наконец, венчание Пушкина в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, неподалеку от дома Лермонтова. Но, скорее всего, шансы так и остались неиспользованными. Нет подтверждения даже двум легендам, вроде бы вполне достоверным: о фразе «Далеко мальчик пойдет», сказанной Пушкиным по прочтении дебютной поэмы Лермонтова «Хаджи Абрек», — и о том, как Лермонтов всю жизнь проклинал себя за то, что несколько раз порывался, да так и не посмел познакомиться с Пушкиным на балу.

Самый известный и точный портрет Пушкина написал Орест Кипренский в 1827 году. Гравюра с этой картины, выполненная Николаем Уткиным для альманаха «Северные цветы на 1828 год», стала самым популярным и растиражированным портретом поэта. Медная пластина оригинала за девять лет вытерлась настолько, что Пушкин лично просил Уткина сделать новый вариант гравюры с картины, подарившей поэту, по его собственному мнению, бессмертие («И я смеюся над могилой, ушед навек от смертных уз»). Уткин отнесся к идее без особого восторга — но на следующий день Пушкин был убит, и гравер взялся теперь уже за сталь. Новая версия, «с руками», год спустя украсила собрание сочинений, изданное, как и обещал Николай I, с которым поэт перед смертью обменялся записками, «на казенный счет в пользу вдовы и детей».

Лермонтов вырос, рассматривая первый вариант гравюры. Уткин предпочел сгладить некоторые детали, подчеркнутые Кипренским — в том числе переброшенный через плечо Пушкина шотландский плед, отсылающий, по разным версиям, к Байрону, Вальтеру Скотту и шотландскому вольнодумству в целом. Но Михаил, скорее всего, знал истинную расцветку уткинской затушеванности. И уж в любом случае представитель рода, восходящего к плененному шотландцу, не мог не искать сходство с представителем рода, восходящего к плененному арапу.

Пушкин определил судьбу Лермонтова — несколько раз. Пушкин заставил Лермонтова стать поэтом: Михаил учился у кумира, заимствуя строки и строфы. Гибель Пушкина превратила малоизвестного литератора в совесть нации: 22-летний корнет люто и прямо рассказал обществу, миру и потомкам, кого и по чьей вине потеряла Россия. Арест и отправка «за стену Кавказа» завершили трансформацию: Михаил стал Лермонтовым, которого мы любим.

Во второй половине XVIII века традиционно пятиструнная испанская гитара добавила шестую струну и принялась покорять Европу. Россия поддалась не сразу: первый историк отечественной музыки Яков Штелин в 1770 году писал: «Итальянская гитара и ее землячка-мандолина благодаря разным итальянцам появились в Москве, но никогда не имели большого успеха». Тридцать лет спустя все резко поменялось. Классическая гитара все-таки нашла поклонников в России — но нашла и конкурентку: одновременно вспыхнула острая мода на русскую новинку, семиструнную гитару, полученную вдумчивым скрещиванием классической гитары с английской десятиструнной. Первым виртуозом и, скорее всего, изобретателем семиструнки стал Андрей Сихра, его первым учеником — Семен Аксенов, который воспитал Михаила Высотского (на самом деле Высоцкого) — крепостного, ставшего звездой музыкальной Москвы, гением импровизации, композитором и педагогом номер один на многие десятилетия (по его пособию век спустя учился играть однофамилец и главный отечественный гитарист ХХ века).

Неизвестно, брал ли Лермонтов, подобно многим приятелям и однокашникам по Московскому университету, уроки у Высотского (они были страшно дороги, от 5 до 15 рублей ассигнациями, но семья могла себе позволить и не такие траты). В любом случае, считается, что именно Высотскому начинающий поэт посвятил стихотворение «Звуки»: «Что за звуки! неподвижен внемлю // Сладким звукам я; //Забываю вечность, небо, землю, // Самого себя.»

Лермонтов знал и любил музыку как немногие. Он прекрасно ориентировался в классических и современных произведениях, слушал русские и европейские оперы, вполне квалифицированно обращаясь с накопленным уже к юнкерским годам культурным багажом — уподобляя, например, «согласный гимн колоколов» «чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контр-баса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты, образуют одно великое целое». К тому времени Лермонтов написал либретто оперы по пушкинским «Цыганам» и под воздействием модных в 20-е годы «волшебных опер» сделал набросок «При дворе князя Владимира». Музыкальный мотив прошел и через все зрелое творчество поэта — не как назывной декоративный элемент, а как значимое и вполне определенно звучащее действие. Даже затертый до неощутимости штамп вроде «эоловой арфы» в стихотворении Лермонтова превращалось в совершенно конкретный инструмент с прекрасно известным ему и коротко, но четко описанным звуком и строем. При этом музыка представлялась поэту единственным инструментом, способным запомниться навсегда и передать «простые и сладкие звуки» родника души, уничтожаемые «стихом размеренным и словом ледяным». О том же он писал друзьям: «На самом деле следовало бы в письмах помещать над словами ноты».

С детства Михаил любил петь и музицировать — в самом широком диапазоне и в самых причудливых обстоятельствах. В январе 1830 года «Московские ведомости» опубликовали отчет об испытаниях в Пансионе: Лермонтов исполнял довольно трудное аллегро из скрипичного концерта Маурера. А в декабре 1837 года, по рассказу очевидца, Лермонтов вместе со случайно встреченным французским путешественником во все горло распевал французские же революционные песенки в заезжем доме Владикавказа.

Иное душевное настроение Михаила удручало — уже в пятнадцать лет он пометил в дневнике: «Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрыпки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха».

Под фортепиано, возможно, имелся в виду такой прямоугольный клавир, весьма распространенный в то время в Москве.

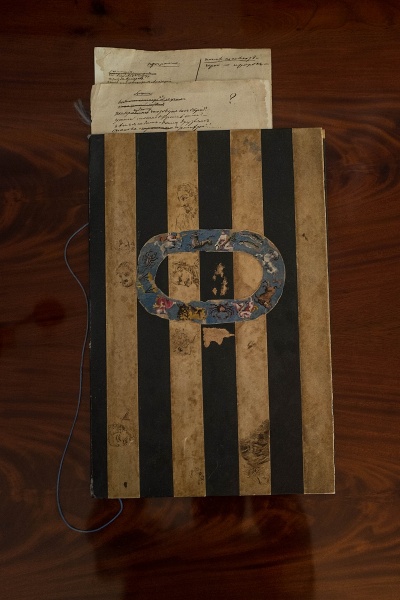

31 декабря 1831 года 17-летний поэт явился на новогодний маскарад в Благородном собрании. Лермонтов нарядился астрологом, а под мышкой нес огромную Книгу судеб, которую, очевидно, смастерил сам — со всей выдумкой и старанием. Картонный переплет в полоску украшен набросками мужских и женских голов, в центре обложки наклеен голубой овал со знаками зодиака (на задней обложке такой же овал с астрологическими символами). Под обложкой — четырнадцать картонных листов с вырезанными из черной глянцевой бумаги китайскими иероглифами, которые Михаил старательно срисовал с ящика из-под чая. Под иероглифами он записал стихи, посвященные персонам, которые ожидал встретить на маскараде. Стихи были, естественно, ехидными с сильно разнящейся добавкой комплиментарности. Единственное исключение составил мадригал, посвященной Наталье Ивановой, тогдашнему объекту юношеской страсти, позднее названному «бесчувственным, холодным божеством». В Книге судеб Лермонтов желал Н.Ф.И., «...чтоб вечно вы не знали, // Что значат толки дураков» и «чтоб вас не огорчали // Соперниц ложные красы».

Остальные заготовки были адресованы приятелям, а также светским львицам и львам, в том числе весьма сановитым. При этом сенатору и герою Отечественной войны Александру Башилову Лермонтов посвятил почти оскорбительное:

Итак, я вас не поздравляю;

Что год сей даст вам — знает Бог.

Зато минувший, уверяю,

Отмстил за вас как только мог.

Поэт намекал на не слишком удачные действия противохолерной комиссии, председателем которой был сенатор Башилов. Скорее всего, случая зачитать этот мадригал адресату не выпало — иначе современники рассказали бы нам о знатном скандале.

Наполеон Бонапарт умер в мае 1821 года, на шестой год отречения и ссылки, и все равно остался главной фигурой XIX века — в том числе, как ни странно, для России. Период войн российское общество прошло в режиме понятной ненависти к французскому императору, причем каждый находил для нее собственный повод. Монархисты видели в Наполеоне наследника богопротивной революции, вольнодумцы — ее душителя, а дубина народного гнева вдохновлялась синодальным объявлением о том, что Бонапарт антихрист, и прямыми впечатлениями от вторжения врага. Крах бонапартизма и ссылка Наполеона сняли болезненность восприятия, а его смерть всколыхнула былое сочувствие, а потом и страсть к бывшему властелину мира. Фраза из «Евгения Онегина» оказалась буквальным описанием ежедневной процедуры: тысячи российских мальчиков и мужей смотрели в Наполеоны — в мраморные, чугунные и бронзовые зрачки бюстов, украсивших едва ли не каждую вторую каминную полку, конторку или стол. Особенно популярна была бронзовая копия знаменитой работы Антуана-Дени Шоде 1809 года с фейковым клеймом Антонио Кановы на срезе левого плеча.

Лермонтов пронес любовь к Наполеону через всю жизнь. Когда низложенный император скончался, Михаилу было шесть, в пятнадцать он написал первый стих о Бонапарте, и далее обращался к его образу постоянно. Французский император стал героем двух лермонтовских циклов. Но если в одном, посвященном Отечественной войне, Бонапарт выступал в полуэпизодической роли незадачливого неприятеля, то во втором, растянувшемся на 12 лет, Наполеон оказался трагической фигурой, героем-сверхчеловеком, который, не щадя ни себя, ни других, покорял мир, жертвуя всем и всеми ради своего народа — но был предан и забыт. Пика бессильный гнев поэта достиг в шестом стихотворении, написанном незадолго до гибели: «Как женщина Ему вы изменили // И как рабы вы предали Его». Поводом стал перенос с острова Святой Елены во Францию гробницы, который слегка всполошил официальных и неофициальных российских охранителей. В итоге пламенный либерал Виссарион Белинский посетовал: «Какую дрянь написал Лермонтов о Наполеоне и французах», а шеф жандармов Александр Бенкендорф рекомендовал воздержаться от издания французского перевода стихотворения как «неприличного и не соответствующего отношениям нашим к иностранным державам». Даже после смерти поэт, как часто бывало, сумел объединить против себя яростных противников.

Шахматы получили широкое распространение еще в Древней Руси. По легенде Иван Грозный умер, расставляя фигуры, страстными шахматистами были Алексей Тишайший, Петр I и Екатерина II — а стало быть, весь двор. Игра была весьма популярна и у дворян, и в низших сословиях.

Лермонтов был увлеченным шахматистом — он играл с детства и до последних дней, дома, в гостях, в армейской палатке и даже под арестом — с редкими гостями. Шахматный столик с фигурами был значимой деталью московского кабинета, в Тарханах до сих пор хранятся шахматы в коробке красного дерева — а при раскопках на месте дома ключника в том же поместье была найдена фигурка шахматного коня.

Знакомство с высшей математикой позволяло Лермонтову не только поражать офицеров математическими фокусами, но и обыгрывать сильных шахматистов — как бы между прочим. Друг поэта Святослав Раевский вспоминал: «Я бывал свидетелем, как во время размышления противника его в шахматной игре, Лермонтов писал драматические отрывки, замещал краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми очерками любимых его предметов: лошадей, резких физиогномий и т.п.»

При этом шахматы оставались едва ли не единственной страстью, которую поэт не пытался скрыть от посторонних. Кавказский сослуживец Лермонтова Константин Мамацев рассказывал: «Трудно было узнать, что? происходило в тайниках его великой души. Он имел склонность и к музыке, и к живописи, но рисовал одни карикатуры, и если чем интересовался, так это шахматною игрою, которой предавался с увлечением.»

Наполеон Бонапарт стал кумиром всей Европы XIX века, а Джордж Гордон Байрон покорил ее просвещенную часть. Поэт-романтик и революционер-практик, певец сильной личности, вступившей в безнадежный, но вечный бой против жиреющего мира, вмиг и надолго захватил творческие умы и души. Не устоял даже насмешник Пушкин, увлеченно и разнообразно упражнявшийся в тени «гения лорда Байрона» — что не мешало ему ерничать по поводу «британской музы небылиц». Лермонтову, в силу возраста и характера, увернуться было почти невозможно. Он и не увернулся, хотя шел окольным путем.

В тринадцать Михаил открыл для себя байронического героя — сперва отраженного, в стихах Пушкина, Козлова и Подолинского, французских — де Ламартена и Гюго, — одновременно открывая для себя первоисточник в русских переводах Жуковского и Вердеревского. Похоже, ради Байрона Лермонтов и начал учить английский. В шестнадцать он уже «…неразлучен с огромным Байроном» — только что вышедшим томом писем и дневников, в котором юноша восторженно находил намеки на сходство с главным уже героем жизни: «Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала то же самое старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон».

Бог дал, увы — не полностью, но с уклоном в «хотя б».

До последних дней Лермонтов переводил английского романтика и писал подражания ему, экспериментируя с героями, темами, сюжетами и свойственным лорду пятистопным ямбом на мужскую рифму. Но чем дальше, тем меньше подражания походили на оригинал. Байрона 2.0 из Лермонтова, к счастью, не вышло: типичные байронические герои, от Измаила и Мцыри до Демона и Печорина, оказавшись на лермонтовском Кавказе, в лермонтовском абзаце и в лермонтовской строке, становились неизбежно и безнадежно лермонтовскими.

Кавказское предсказание имеет особую силу и специфику.

Лермонтов не был писаным красавцем — это доказывают воспоминания и портреты. Они же доказывают, что на разных собеседников Лермонтов производил очень разное впечатление — как даже не два разных человека, а десяток. Речь не только о поведении — хотя способность быть то злым насмешником, то застенчивым молчуном озадачивала многих, — но и о внешности: современники отмечали то очень высокий, то пусть широкий, но невысокий лоб, глаза то «большие неподвижно-темные», то «красные, но умные, выразительные», то «небольшие калмыцкие, но живые», а то и просто «длинные щели, полные злости и ума» — либо «мрачного огня», «пламенной грусти» и «душевной теплоты». Феномен отчасти разъяснил друг детства художник Моисей Меликов: «Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с очень умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны.» При этом Меликов признавался: «Я никогда не в состоянии был написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь в глаза)».

Брюллов не стал писать портрет Лермонтова — наоборот, в бумагах поэта после смерти обнаружился набросок, атрибутированный исследователями как нарисованный «очень четко и метко характерный профиль Брюллова».

До нас дошли пятнадцать прижизненных портретов Лермонтова — и это почти чудо. Чудо, что опального юнца и боевого офицера, трудно жившего и рано погибшего, успели встретить и увековечить несколько художников, в том числе четверо весьма квалифицированных, ставших позднее академиками живописи. И чудо, что их работы, разбросанные по свету, оказались найденными и узнанными — иногда через десятки лет.

Задача «вставить огонь в глаза» осталась нерешенной — ее, очевидно, никто перед собой и не ставил. Зато до нас — совсем чудесным образом — дошел автопортрет поэта, написанный в кавказской ссылке. 23-летний Лермонтов писал его для безнадежно любимой Варвары Лопухиной-Бахметевой, вышедшей замуж двумя годами раньше. Ей и подарил акварель во время последней встречи перед отъездом Бахметевых в Германию. Полвека спустя была опубликована акварельная копия, выполненная Ольгой Кочетовой и сразу признанная самым точным портретом Лермонтова. Оригинал следующие восемьдесят лет считался утерянным — пока профессор Мартин Винклер, купивший акварель на аукционе, не вышел на связь с советскими искусствоведами. В 1962 году автопортрет вернулся в Москву. И теперь мы знаем, каким видел себя сам Лермонтов — и каким он хотел оставаться в глазах и в памяти любимой женщины.

В пятнадцать Лермонтов просто заболел Испанией и лично, похоже, придумал так называемую семейную легенду, возводящую род Лермонтовых к бургосскому герцогу Лерме. На это имя подросток наткнулся в поэме Шиллера и плутовском романе Лесажа. Мишель долгое время буквально грезил Лермой — тот даже якобы являлся мальчику во сне, чтобы подсказать решение трудной математической задачи. Лермонтов, гостивший в тот вечер у друга Алексея Лопухина, немедленно схватил уголек и начертил поясной портрет герцога на белой стене. Алексею и портрет, и рассказ приятеля понравились чрезвычайно. Лопухин любовался рисунком пару лет и даже попытался взять его в раму и под стекло — но приглашенный мастер оказался криворуким и, наоборот, раскрошил штукатурку с картинкой. Чтобы утешить друга, Лермонтов подарил ему портрет «Предка Лермы», писаный маслом. Некоторые исследователи считают, что именно этот портрет «…неизвестного русского художника, человека, не знавшего своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть», автор описывал в «Княгине Лиговской».

Лермонтов даже отправил в мадридский архив запрос с просьбой подтвердить, что герцог был предком русских Лермонтовых, и время от времени подписывался именем «Лерма».

Тот период оставил нам стихи про зловещего монаха «над бургосским путем», трагедию «Испанцы» — первое крупное произведение Лермонтова, — а также множество рисунков монахов, монахинь, рыцарей, герцогов и просто решительных мужчин при эспаньолках. В их числе акварель «Испанец с кинжалом», написанная одновременно с первым, угольным явлением «предка Лермы».

Род Лермонтовых не относился ни к богатым, ни к знатным. Отец поэта лишь в 1825 году принялся хлопотать о том, чтобы его и сына включили в книгу тульского дворянства, а сам знал лишь предков до третьего-четвертого колена — и глубже не заглядывал. Поэтому Мише о зачинателях его рода оставалось догадываться и мечтать. Мечтал он страстно, логически выводя из странноватого звучания фамилии сразу две версии происхождения. Испанской он почти грезил, но настойчиво писал стихи и про «горы Шотландии моей»: «На запад, на запад помчался бы я, // Где цветут моих предков поля»,

Воображение поэта будоражил Томас «Рифмач» Лермонт из баллады Вальтера Скотта, полулегендарный бард и создатель шотландской литературы. Эта версия, как ни странно, недалека от истины.

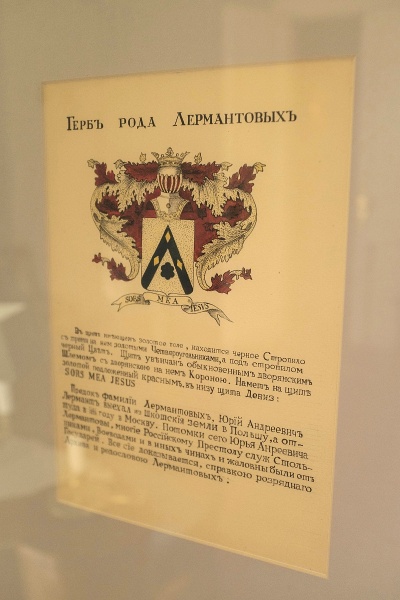

Род Лермонтовых происходит от шотландца Джорджа Лермонта, который вместе с еще 60 шотландцами и ирландцами, входившими в польский гарнизон крепости Белая, в 1613 году без боя сдал крепость русским и перешел на их сторону. Лермонт двадцать лет был русским офицером и погиб в звании ротмистра рейтарского полка на Смоленской войне с поляками. Его сын Петр принял православие и был воеводой Саранска, а внук Евтихий в 1688 году подал в Разрядный приказ родословную, заверенную подписью Патрика Гордона, петровского генерала и представителя старейшего шотландского клана. Согласно родословной, стольник Евтихий Лермонтов, прапрапрадед поэта, происходил от Лермонта, шотландского воина времен «короля Малколумбуса и тирана Макбетуса» (XI век), потомком которого якобы был Томас-Рифмач.

Гербы шотландских потомков Лермонта схожи с гербом Лермонтовых: черное стропило и цветок (роза) на фоне щита, увенчанного рыцарским шлемом. Только девиз у русской ветви не «Dum spiro spero» («Пока дышу, надеюсь»), а «Sors mea Jesus» («Жребий мой Иисус»). Родовой герб, дополненный инициалами «М.Л.», был выгравирован на клинке дагестанской шашки Лермонтова.

В 2015 году в шотландском Эрлстоне, родном городке Томаса Лермонта, был установлен памятник Михаилу Лермонтову.

В акварели «Монахиня» сошлись две детские любви Лермонтова — к Испании и к Варваре Лопухиной. Из первой любви он вырос, вторую пронес через всю жизнь, страдая и шифруясь.

Формально «Монахиня» — иллюстрация к «Испанцам», первой законченной драме Лермонтова, причем иллюстрация буквальная, к ремарке: «Эмилия входит бледная, в черном платье, в черном покрывале и с крестиком на груди своей».

Авторы поздних воспоминаний единодушно указывали на взаимную симпатию Лермонтова и младшей сестры его друзей Марии и Алексея Лопухиных, быстро переросшую в безотчетную страсть. Но тогда шестнадцатилетний художник и поэт вряд ли понимал, что любит свою пятнадцатилетнюю модель — и уж тем более не мог догадываться, каким горьким пророчество обернутся строки «Невинной девушке // приятно быть любимой стариком». Лишь переехав в Петербург, Лермонтов осознал, какие чувства испытывает к той, чьими профилями изрисовывает поля юнкерской тетради. «Я очень хотел бы задать вам один вопрос, но перо отказывается его написать» — обращался он к Марии Лопухиной, а та проницательно отвечала, что Варенька проводит однообразные дни, охраняющие ее «от всяких искушений». Это успокоило Михаила, и он нырнул в учебу, службу, развлечения — и во все более болезненные отношения со своей детской любовью Екатериной Сушковой, которую успел разлюбить и теперь мстил ей за прежнюю отчаянную увлеченность, одновременно интригуя против свадьбы Сушковой с Лопухиным. Лермонтов хладнокровно и жестоко влюбил девушку в себя, скомпрометировал, а потом отвратил анонимным письмом, в котором сам же себя и охаял. Это было очень по-печорински и очень пригодилось Печорину и автору — сама интрига подарила сюжет незаконченному роману «Княгиня Лиговская», а рисунок лермонтовского поведения определил характер «Героя нашего времени».

Но и заплатить за это пришлось по полной: Варвара, видимо, устав от сторонних интриг, вышла замуж за действительного статского советника Николая Бахметева, ревнивца почти вдвое старше ее. Лермонтов страдал, посвящал Варваре стихи и поэмы, вводил ее образ, даже два образа, в роман «Герой нашего времени» — чтобы тут же вымарать часть посвящений, переделать описания, перенести родинку со лба на щеку и переименовать Варю в Веру и Мери. Варвара сильно болела, потеряла нескольких детей, подолгу безуспешно лечилась за границей, сильно сдала после гибели Лермонтова и умерла в 36. Муж пережил ее на 33 года. Лишь после его смерти мемуаристы и исследователи творчества Лермонтова смогли писать про долгую несчастную любовь поэта. О существовании акварели «Монахиня» стало известно почти через 80 лет.

Михаил Лермонтов стал сиротой в два года. Но если мать забрала смерть от чахотки, то отца — нелепости жизни. Родная бабушка настояла на отлучении нелюбимого зятя от обожаемого внука. Отец поэта был вынужден смириться с «самой чувствительнейшею для себя потерею»: он был небогат и жил на небольшую пенсию — а теща грозила лишить Михаила наследства, если он останется с Юрием Петровичем.

Отец поэта запомнился современникам как редкий красавец, любимец женщин и bon vivant. В 17 лет Юрий вышел из Первого кадетского корпуса прапорщиком, участвовал в заграничных походах, в двадцать четыре по болезни был отправлен в отставку в чине капитана, два года спустя познакомился с юной Марией Арсеньевой и женился на ней — к неудовольствию родственников невесты, желавших ей лучшей партии.

Через несколько дней после кончины супруги Юрий Лермонтов, получив от тещи вексель на 25 тысяч рублей, удалился в свое имение в Кропотове. Мишелю бабушка впервые разрешила побывать там в 12 лет, и потом позволила отцу раз-два в год видеться с сыном во время московских выездов. Четырнадцатилетний мальчик не скрывал ликования в письме тетушке: «Папинька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего poriefeuille… слава Богу! Что такими любезными мне руками!».

Три года спустя Юрий Лермонтов умер. В завещании он сдержанно укорял тещу за «несправедливости» и желание «видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины». Сына он благодарил за «любовь и нежное внимание», и умолял не употреблять «способности ума» «на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!»

Смерть отца потрясла юношу. В «Эпитафии» он написал: «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал; // Ты сам на свете был гоним, // Ты в людях только зло изведал… // Но понимаем был одним.» Одним — сыном.

Тоска ненужного расставания и горькое ожидание новой, посмертной встречи с отцом стали одним из постоянных мотивов в стихах и пьесах Лермонтова. Через четыре года после смерти Юрия Петровича Михаил получил отпуск, который провел в Тарханах. Считается, что именно тогда он написал портрет отца — скорее всего, по памяти (но есть и версия, согласно которой по пути он специально заехал в Кропотово, чтобы изучить и срисовать висевший там портрет отца, который, видимо, считал наиболее удачным). Так появилась эта акварель.

Мария Арсеньева родилась в состоятельной семье, была красива, образована и несчастна. Девочка росла слабой и болезненной, даже «взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием». Отца потеряла в четырнадцать, в восемнадцать вышла замуж — возможно, чтобы избавиться от опеки властной матери. Если замысел впрямь был таков, осуществить его не удалось: и в Тарханах, где жили молодые, и в московской квартире, которую они сняли на время рождения сына, мать сопровождала и наставляла Марию.

Брак, возмутивший родственников Марии, счастья ей не подарил: Юрий Лермонтов был старше супруги на восемь лет — для юного возраста значительная разница, — к тому же успел пройти действующую армию и привыкнуть к повышенному вниманию дам к красавцу-отставнику. Он не был прилежным мужем, быстро охладел к болезненной жене, которая к тому же постоянно возилась с золотушным ребенком. Натянутые отношения с тещей усугубляли обстановку.

Несмотря на это, Мария Михайловна запомнилась окружающим как кроткая, добрая и заботливая женщина. Она лично лечила крестьян, а домашних развлекала музицированием: играла на фортепьяно и пела, взяв на колени сына. В пятнадцать Мишель записал в дневнике: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

Упоминание «трех лет» показательно — в этом возрасте осиротевший мальчик, наверное, плакал всякий раз, вспоминая мать. Она умерла от чахотки, когда Михаилу было чуть больше двух. «Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней», выбито на мраморном камне над могилой в Тарханах.

Елизавета Арсеньева была классической деспотичной и обожающей бабушкой, беспощадная любовь которой взрастила и выковала поэта, помогла ему многое полюбить и многое возненавидеть, несколько раз спасала — да так и не спасла, обернувшись бесконечным горем.

Елизавета Алексеевна рано научилась любить только одного человека, жить ради него — и именно его приходилось терять. Муж отравился, когда ей было тридцать шесть, а дочери — четырнадцать. Арсеньева обратила отчаянную любовь на Машу, а та четыре года спустя выскочила замуж за небогатого красавчика и через три года умерла.

После этого нестарая даже по тем временам женщина (примерно в этом возрасте она запечатлена на портрете) решила, что смыслом ее существования является единственный внук — и взяла его под свой полный единоличный контроль. Елизавета Алексеевна забрала двухлетнего Мишу под опеку, указав в завещании, что в случае кончины опека переходит к ее братьям, а не к отцу мальчика, которого Арсеньева жестко и бесцеремонно отправила прочь — отчасти откупившись, отчасти пригрозив, что в противном случае лишит внука наследства.

Все средства, возможности, умения и влияние бабушка направила на то, чтобы Миша рос в достатке и счастье. Арсеньева возила мальчика, унаследовавшего болезненность родителей, на курорты, ради него она покупала книги, инструменты, оплачивала любых возможных учителей и наставников, частенько принимая на себя содержание еще десятка ребят из соседних имений — чтобы у внука всегда была компания. Бабушка привечала московских друзей Миши, поощряла его творческие начинания, приходила в искренний восторг от первых же сочинений внука: «Стихи твои, мой друг, я читала, бесподобные…»

Арсеньева тяжело переживала ссоры, но довольно ловко обуздывала попытки подростка вырваться из-под удушающего контроля, возмутиться разлукой с отцом или побороться против стандартно жестких способов управления имением и крепостными. Во всяком случае, она позволила Михаилу отпустить на волю всех записанных за ним крестьян.

В итоге Лермонтов даже в семнадцать лет, перебравшись в Петербург, уговорил Арсеньеву составить ему компанию, а уже став корнетом, признавался: «Не могу вам выразить, как огорчил меня отъезд бабушки. Перспектива остаться в первый раз в жизни совершенно одному — меня пугает».

Арсеньеву, которая «дышала внуком», одиночество пугало еще сильнее. И в окончательный ужас приводили серьезные неприятности в карьере или жизни Лермонтова. Но она умела справляться с этим ужасом — и с его причинами. Считается, что именно заступничество бабушки, которая просила великого князя Михаила Павловича ходатайствовать перед царем «о прощении внука», спасло Лермонтова от совсем серьезных неприятностей после распространения стихотворения «Смерть поэта».

Елизавета Алексеевна решительно взялась и за попытки достучаться до царской милости, когда Лермонтов был наказан за дуэль с Барантом. Хлопоты привели ее в Петербург. Там Арсеньеву и настигло известие о гибели внука. Оно нанесло женщине почти смертельный удар. У Елизаветы Алексеевны отнялись ноги. Едва оправившись, она принялась уже за последние хлопоты о внуке: почти через год после его смерти Арсеньева добилась перезахоронения Лермонтова в Тарханах. Два года спустя она упокоилась в том же склепе.

Кавказская война и кавказский мир, зыбкий и опасный, очаровали Лермонтова в детстве. Уже мальчиком он рисовал картинки с засадами и сражениями — о которых читал и о которых рассказывали родственники и знакомые. Погрузиться в тревожную и манящую обстановку позволили поездки на кавказские курорты: и там, и в имении родственников Хастатовых Мишель жадно слушал рассказы о схватках казаков с горцами.

Через несколько лет он сам стал героем таких рассказов. Не своих — Лермонтов был не из бойцов, вспоминавших минувшие дни. Он не хотел тревожить близких и нарушать приказы. В октябре 1840 года друг поэта Алексей Лопухин читал в письме: «Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам». Письмо было отправлено, похоже, сразу после тяжелого боя у реки Валерик, в котором Лермонтов отличился настолько, что был назначен временным командиром сотни казаков-«охотников», по сути, разведывательно-диверсионного отряда специального назначения. Отряд был составлен из добровольцев, каждый из которых после сурового испытания брил голову, отпускал бороду, переодевался в черкесское платье и, перевоплотившись в горца, учился выполнять самые трудные и жестокие задания. Казаки сотни ночевали под открытым небом в горах, предпочитали холодное оружие огнестрельному и презирали начальство — но не Лермонтова. Поэт не был блестящим офицером, коряво сидел на коне и проигрывал показательные выступления изящным сослуживцам, зато был умелым выносливым бойцом. Он ел из общего котла с подчиненными, спал на голой земле рядом с ними и был первым в самых опасных вылазках во время рейда в Большую и Малую Чечню. «Даже в этом походе он никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появляясь там, где ей вздумается, в бою она искала самых опасных мест», — вспоминал Константин Мамацев.

Пережитое, о котором нельзя рассказывать, Лермонтов описал картиной. Он подарил холст тому самому Акиму Хастатову, рассказы которого будоражили воображение Мишеля в детстве. «Перестрелка в горах Дагестана» долго хранилась в семье извозчика Евграфа Чалова, который привез тело Лермонтова с места дуэли — Хастатов отдал картину матери крестьянина.